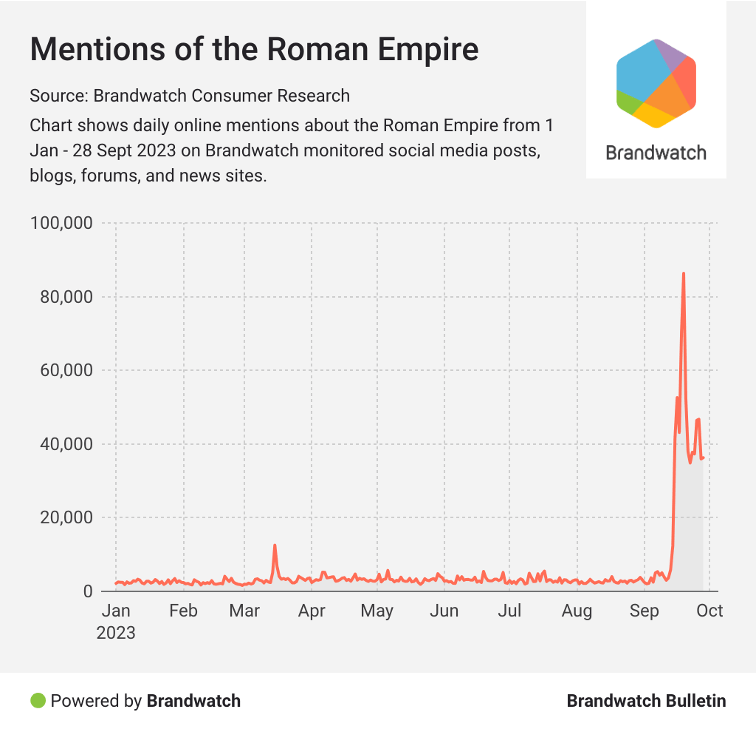

Heute schon an das Römische Reich gedacht? Unter den Leserinnen und Lesern dieses Blogs, würde ich einmal mutmaßen, fänden sich wahrscheinlich sogar ein, zwei oder drei, die hier womöglich mit “ja” antworten könnten. Aber es ist sicher nicht die Art Frage, die man oft beiläufig in Alltagsgespräche einflicht. Vor gut zwei Jahren allerdings war es dank eines sich rasant ausbreitenden Social-Media-Trends für kurze Zeit einigermaßen schwer, sich dieser plötzlich immer wieder auftauchenden Frage zu entziehen.

Dem Trend lag eines dieser viralen Internet-Memes zugrunde, das zunächst bei Instagram, dann TikTok und schließlich überall die Runde machte: In kurzen Video-Clips fragten Frauen ihre Ehemänner, Freunde, Väter und Brüder, wie oft sie eigentlich an das Römische Imperium dächten – und die antworteten ganz selbstverständlich und sehr zur Verwunderung der Fragestellerin, dass sie das sehr oft täten, mitunter sogar mehrmals am Tag. Was hier, sicherlich ein wenig überspitzt aufs Korn genommen wurde, ist eine allerdings tatsächlich bemerkenswerte Faszination mit römischer Geschichte (oder vielmehr einer popkulturellen Vorstellung von Aspekten Roms und der Antike) in bestimmten, auffällig männlichen Subkulturen, on- und offline, in denen es vor Bezügen und Anspielungen auf römische Kaiser, spartanische Krieger und griechische Helden nur so wimmelt.

Bis hin zu durchaus prominenten Beispielen. So hat der US-Unternehmer und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg nicht nur sehr medienwirksam die seiner Meinung nach in Vergessenheit geratene römische Tradition wiederbelebt, der eigenen Ehefrau eine Skulptur zu errichten, er macht auch sonst kein Geheimnis aus seiner Affinität zu römischer Geschichte und einer geradezu vergötternden Bewunderung für Kaiser Augustus, der immerhin, so Zuckerberg, eine 200 Jahre währende Friedensphase eingeläutet hätte – auch wenn Augustus dafür, wie Zuckerberg etwas euphemistisch verklausuliert “gewisse Dinge tun musste”. Womöglich liegt dieses historische Interesse, ich möchte das gar nicht bewerten, in Zuckerbergs Fall aber auch in der Familie. Immerhin ist seine Schwester, Donna Zuckerberg, eine bekannte Althistorikerin, die sich allerdings selbst nicht gar so sehr für soziale Netzwerke begeistern mag. Stattdessen liefert sie eine interessante These, warum und vor allem welcher gesellschaftliche Kreis männlicher Gegenwartskultur im Speziellen diese Obsession für die Antike zu teilen scheint.

Neben der Fokussierung auf Infrastruktur (ganz im Sinne Monty Pythons “Was haben die Römer je für uns getan?”), Militarismus und Imperialismus werden in entsprechenden Communities vor allen Dingen immer wieder männliche Stärke und patriarchale Autorität als klassisch-römische Tugenden betont. Rom wird hier, um es mit den Worten der Politikwissenschaftlerin Cynthia Boaz von der Sonoma State University zu sagen: “… the pinnacle of white cis gender masculinity.” – zum Inbegriff des Privilegs weißer Männlichkeit also. Interessanterweise hören wir hier zwar immer wieder von Rom (insbesondere dem nachrepublikanischen), den griechischen Poleis und natürlich Sparta – aber selten wird beispielsweise die Attische Demokratie als Herrschaft des Volkes dem Wortsinne nach (“Volk” freilich im klassisch-griechischen Verständnis) thematisiert.

Ohne das verallgemeinern zu wollen, habe ich das Beispiel des Meta-CEOs für diese Einleitung offen gestanden nicht ohne Grund gewählt. Denn der narrative Rückgriff auf die Antike scheint gerade im Dunstkreis des Silicon Valley (hier eher im übertragenen Sinne gemeint als Hightech-Industrie und nicht so sehr als konkreter geographischer Standort) besonders öffentlichkeitswirksam ausgeprägt: “Antike” wird hier zum Code, steht für Macht, vor allem die Macht Einzelner. Antike, das war die Epoche, in der große Männer große Dinge taten. In der weiße Männer große Dinge taten – und die Grundlage für unsere Zivilisation schufen, was in diesem Falle explizit und exklusiv die sogenannte Westliche Zivilisation meint. Einflussreiche Persönlichkeiten von Jack Dorsey, dem Gründer von Twitter (die Älteren werden sich vielleicht erinnern) bis Marc Andreesen, dem Kopf hinter Netscape (die noch Älteren werden sich vielleicht erinnern) haben die Rolle von Tech-Entrepreneuren im Internetzeitalter wiederholt in einer aus Versatzstücken antiker Pietas und Sozialdarwinismus zusammengesetzten digital-kolonialen Weltanschauung zu erklären versucht, während in der libertären Stoa-Auslegung eines Peter Thiel, Tech-Pionier von Paypal bis Palantir, Demokratie und Freiheit (gemeint ist auch hier vor allem die Freiheit der Mächtigen) zunehmend inkompatibel scheinen. Schnittmenge vieler, wenn auch nicht aller, dieser Narrative ist eine kulturpessimistische, gelegentlich gar panisch anmutende Gegenwartsanalyse, die den vielzitierten “Untergang des Abendlandes” an aktuelle Identitätsdebatten knüpft. Und dabei ausdrücklich auch den historischen Vergleich bemüht, namentlich den Fall Roms (West-Roms natürlich) als vermeintliche Folge einer multikulturellen Öffnung und des unkontrollierten Zustroms Fremder spätestens seit Caracallas Constitutio Antoniniana, die allen freien Bewohnern des Reichs den Zugang zum römischen Bürgerrecht einräumte.

Und dann ist da natürlich auch noch: Elon Musk. Subtilität gehört nicht unbedingt zu den auffälligsten Eigenschaften des Elektromobilitäts-Raumfahrt-Social-Media-Unternehmers, der immer wieder die Nähe zu verschiedenen Internet-Subkulturen sucht. Auch mit historischen Referenzen – und durchaus innerhalb eines gewissen politischen Spektrums. An Beispielen, das zu illustrieren mangelt es nicht; uns sollen hier zwei genügen: Zum einen Musks Online-Auftritt als Kekius Maximus Anfang des Jahres.

Sowohl der Name, eigentlich eine harmlos scheinende Anspielung auf “kek”, das für Gelächter im Gamer-Slang steht, als auch das Bild, Pepe the Frog, eigentlich (wenigstens ursprünglich) ein harmloser Cartoon-Charakter, sind längst von der Alt-Right-Bewegung, der politisch extremen Rechten in den USA vereinnahmte Memes. Und überdies ebenfalls “antik” aufgeladen: in der obskuren Symbiose der Figur des Frosches mit einer altägyptischen Gottheit – hier auch noch zusätzlich um die römische Legionärsuniform erweitert. Da werden, dem äußeren Anschein nach ironisch augenzwinkernd, kulturelle Codes spielerisch übernommen und bedient, die eine völlig unironische politische Bedeutung haben. Vor dem Hintergrund solcher Chiffren muss meines Erachtens deshalb auch jener ominöse “römische Gruß” eingeordnet werden mit dem Musk anlässlich der Feierlichkeiten zur zweiten Amtseinführung Donald Trumps ebenfalls Anfang dieses Jahres für einiges Aufsehen sorgte.

Sind das bloße Rückbezüge oder ist das bereits eine Instrumentalisierung von Geschichte? Könnten wir hier gar in Anlehnung an den zuletzt im öffentlichen Diskurs ebenso präsenten wie umstrittenen Begriff der “kulturellen Aneignung” von einer “historischen Aneignung” sprechen? Die Quellenlage für den antiken Ursprung eines solchen Saluto Romano jedenfalls ist eher dünn: Die vage Darstellung eines ausgestreckten Arms auf der Trajanssäule in Rom und eine eher kurze Passage in Josephus‘ “Bellum Iudaicum”, die noch nicht einmal beschreibt, wie dieser Gruß denn nun eigentlich aussah – das war es dann auch schon. Historische Belege für einen solchen “Römischen Gruß” finden sich erst in der jüngeren Geschichte. Und damit meine ich nicht das oft zitierte Gemälde Jacques-Louis Davids von 1784, der ja schon im Titel seines Bildes, “Le Serment des Horaces”, deutlich macht, dass es sich dort um eine Schwurgeste handelt.

Nein, ich meine dessen Rolle im Faschismus des 20. Jahrhunderts. Angefangen bei Gabriele D’Annunzio, einem rechtsintellektuellen italienischen Dichter, Journalisten und Offizier, der die Geste, die in einschlägigen Bühnenstücken und Historienfilmen wie “Ben Hur” (Broadway-Uraufführung schon 1899) bereits gelegentlich zu sehen war, zunächst als Drehbuchautor 1914 in den italienischen Historienfilm einführte.

Und ihn wenige Jahre später als Anführer einer Gruppe nationalistischer Freischärler bei der Besetzung der Hafenstadt Fiume (Rijeka) in Kroatien als Reaktion auf bei der Pariser Friedenskonferenz nach dem Ersten Weltkrieg nicht durchgesetzte Gebietsansprüche Italiens zum Erkennungszeichen seiner militärischen Freischar machte. Diesen Gruß wiederum haben seinerseits Mussolini und dessen paramilitärisch organisierte Schwarzhemden aufgegriffen und schließlich auch die Nationalsozialisten in Deutschland übernommen. Und schon haben wir dem Elefanten im Raum eine unschöne schwarze Uniform angezogen.

Dass wir in Sachen „historischer Aneignung“ so schnell ausgerechnet bei ultranationalistischen und faschistischen Bewegungen landen, ist freilich kein Zufall. Denn insbesondere gesellschaftlich-autoritäre Systeme kommen kaum darum herum, sich zur Legitimation politischer Agenden, von Territorial- und Machtansprüchen auf eine oft mythisierte Vergangenheit zu berufen. Und im Bemühen, die umzuschreiben, wird im Grunde genau ein Ziel verfolgt: die Verhältnisse in der Gegenwart neu zu ordnen. Wo eine rechtmäßige Grundlage für die eigene Herrschaft fehlt, soll der Bezug auf ein angetretenes historisches Erbe (Webers “Autorität des ewig Gestrigen” hallt hier nach) solche Ansprüche herleiten und rechtfertigen. Die Vergangenheit wird zur Projektionsfläche für eine “glorreiche” Zukunft.

Diese Wechselwirkung kann stellenweise eine beinahe absurd anmutende Dynamik entwickeln, wenn wie in Albert Speers Ruinenwerttheorie (zu der er sich erst nach dem Krieg geäußert hat, aber man darf mit Blick auf die gigantomanischen Germania-Entwürfe sicher annehmen, dass Speer sich auch schon zuvor Gedanken dazu gemacht hat) die Ästhetik eines zukünftigen Verfalls von Bauwerken und Monumenten bereits bei deren Errichtung mitgedacht wird. Es ging darum, die eigene Größe langfristig zu dokumentieren – und zwar natürlich, wie Speer in seinen “Erinnerungen” (Frankfurt am Main 1969, 2. A., S. 69) schreibt, mit direktem Bezug auf die Antike:

“Die Verwendung besonderer Materialien sowie die Berücksichtigung besonderer statischer Überlegungen sollte Bauten ermöglichen, die im Verfallszustand, nach Hunderten oder (so rechneten wir) Tausenden von Jahren, etwa den römischen Vorbildern gleichen würden.”

Und ebenso wie die Zerstörung archäologischer Stätten (denken wir beispielhaft an die Buddha-Statuen von Bamiyan in Afghanistan oder die Ruinen Palmyras in Syrien), bringt auch die Erschließung und Inszenierung vergangenen Erbes eine identitätspolitische Botschaft zum Ausdruck, die in der Propaganda totalitärer Ideologien in der Regel von verlorener vergangener Größe berichtet, die es wiederherzustellen gilt. Das trifft beispielsweise auf Saddam Husseins an assyrische und babylonische Herrscher angelehnte Ikonographie und der ebenso überambitionierten wie anachronistischen Rekonstruktion der Ruinen Babylons ebenso zu wie auf Ceauşescus protochronistische Inszenierung Rumäniens in der Nachfolge einer weit über deren historische Wurzeln vor Ort im 5. vorchristlichen Jahrhundert hinausgehenden dakisch-europäischen “Hochkultur” und nicht zuletzt Mussolinis Anspruch das Imperium Romanum (übrigens ebenfalls mit direktem Bezug auf Augustus) wiederzuerrichten, auch architektonisch. Gerade Ruinen, oder viel mehr dem Begriff und Konzept der Ruine, kommt dabei eine ganz besondere ideologische Rolle zu – im übertragenen als auch wörtlichen Sinne, wie beispielsweise Mussolini 1926 in einer Rede anlässlich des Jahrestags der Gründung der faschistischen Partei es zum Ausdruck brachte:

“Wir wollten das Schicksal der Nation in die Hand nehmen, aber die Aufgabe war mühsam, die Last schwer, denn um uns herum lag alles in Ruinen, nicht nur materiell, sondern auch moralisch.”

Das Fehlen entsprechender Ruinen hatte vor allem im nördlichen Mitteleuropa und Skandinavien bereits bei der Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit und Herausbildung disziplinärer archäologischer Forschung zu einer etwas anderen Schwerpunktsetzung geführt als in jenen Regionen im früheren Wirkungsraum der klassischen Antike. Hier rückten zum einen die beerbten Vorfahren selbst, das heißt deren physische Überreste und Bestattungen in den Mittelpunkt nationaler Identitätsbildung. Aber eben gerade auch deren Rolle und Funktion als Ahnen, im identitären und kulturellen Sinne. Mit dem aus solchen Bestattungskontexten stammendem archäologischen Material und Symbolgut wurde in den Arbeiten auch namhafter und wegbereitender Pioniere wie Oscar Montelius, Nils Åberg und Sune Lindquist ein spezifisch Nordisches Narrativ historisch linearer Kontinuität konstruiert, durchaus in Abgrenzung zur klassischen Antike, von der fernen Vergangenheit bis in heutige Zeit. Ein historischer Mikrokosmos, der inhaltlich auf nordeuropäische Geschichte im weitesten Sinne zielte, ideologisch aber viel weiter darüber hinausgriff. Die Idee einer kohärenten germanischen Vergangenheit und gemeinsamen Abstammung moderner Einwohnerinnen und Einwohner Nordeuropas wurde auch im deutschen Nationalismus des 19. Jahrhunderts aufgegriffen. Der implizit schon zuvor in dieser Pan-Nordischen Identität im Keim mitschwingende (und durchaus auch mitgemeinte) Überlegenheitsgedanke bildete, durch den Einfluss völkischer Rassevorstellungen noch verstärkt, schließlich die Grundlage eines nationalsozialistischen Geschichtsbildes, dass sämtliche kulturellen Entwicklungen Europas einem germanischen Ursprung zuschrieb.

Dass objektive historische Vermittlung hier kein Anliegen war, das dürfte auf der Hand liegen – Quellen und Befunde hatten sich dem gewünschten Narrativ unterzuordnen. Es wäre wohl zu kurzgegriffen, aus dem Fehlen eigener antiker Monumente, an die angeknüpft werden konnte und der auch daraus folgenden Fokussierung auf einen Ahnen- und Symbolkult eine Art historischen Minderwertigkeitskomplex ableiten zu wollen. Dass es innerhalb der nationalsozialistischen Führung allerdings durchaus unterschiedliche Auffassungen dazu gab, das können wir durchaus festhalten. Hitler jedenfalls schien dieser Mangel an Monumentalität, gerade auch im Vergleich zur Inszenierung der italienischen Faschisten bewusst und Himmlers öffentlich ausgelebtes archäologisches Interesse nachgerade peinlich, wenn man den ebenfalls in Speers “Erinnerungen” (S. 108) aus zweiter Hand kolportierten Tischgesprächen Glauben schenken darf:

“Warum stoßen wir die ganze Welt darauf, dass wir keine Vergangenheit haben? Nicht genug, dass die Römer schon große Bauten errichteten, als unsere Vorfahren noch in Lehmhütten hausten, fängt Himmler nun an, diese Lehmdörfer auszugraben und gerät in Begeisterung über jede Tonscherbe und jede Steinaxt, die er findet. Wir beweisen damit nur, dass wir noch mit Steinbeilen warfen und um offene Feuerstellen hockten, als sich Griechenland und Rom schon auf höchster Kulturstufe befanden. Wir hätten eigentlich allen Grund, über diese Vergangenheit stille zu sein. Stattdessen hängt Himmler das alles an die große Glocke. Wie müssen die heutigen Römer verächtlich über diese Enthüllungen lachen.”

Diese doch recht ambivalente Einschätzung des Propagandawerts entsprechender archäologischer Funde und Befunde steht nur so lange im Kontrast zu einer in jenen Jahren bemerkbar umtriebigen, freilich ideologisch gleichgeschalteten, Feldforschung, bis man sich die hier ebenfalls anklingende Situation der politisch zwar eng eingebundenen, aber inhaltlich in starker Konkurrenz stehenden altertumswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen vergegenwärtigt. Es galt, ein ideologisches Konzept historisch zu unterfüttern und dabei die eigene Relevanz herauszustellen. Die Vermehrung der archäologischen Materialbasis schien ein gangbarer Weg; Forschungslücken konnten mit intensivierter Forschung und der “richtigen” politischen Einstellung geschlossen werden. Eine germanische, deutsche Identität sollte nicht nur in der Gegenwart kulturell geformt werden; sie wurde mit pseudohistorischen Zuschreibungen auch in der Vergangenheit konstruiert. Um schließlich mit archäologisch-theoretischen Konzepten wie der ethnischen Zuordnung materieller Kultur (der sogenannten lex Kossina folgend, dass scharf umgrenzte Kulturprovinzen sich zu allen Zeiten mit ganz bestimmten Völkern decken würden) eine aggressiv-expansionistische Lebensraum-Politik zu rechtfertigen. Die geographische Verortung solch materiell-ethnischer gedachter „Siedlungsräume“ hatte der Prähistoriker Gustaf Kossinna schon in seiner 1911 veröffentlichten Schrift zur “Herkunft der Germanen” ausgearbeitet; in seiner Nachfolge wurde diese siedlungsarchäologische Methode unter gleichen Vorzeichen weitergedacht und schließlich zu einem Leitgedanken nationalsozialistischer Archäologie: “Blut und Boden”, Germanisches Land war, wo germanische Funde gemacht (oder zu solchen erklärt) wurden.

Wissenschaftlich ist das nicht belastbar – und bedurfte auch in jener Zeit einige Verrenkungen. Pots are not people, eine gemeinsame materielle Kultur muss nicht zwingend auch auf eine homogene, klar abzugrenzende soziale Gemeinschaft verweisen. Das ist eine Binsenweisheit. Und doch sucht uns dieses Gespenst einer rein kulturhistorisch gedachten Archäologie immer noch heim. Wenn beispielsweise aDNA-Daten und Isotopen-Untersuchungen uns heute die prähistorische Bevölkerungsgeschichte Europas neu bewerten lassen und die darauf aufbauenden Narrative über “massive Migrationen” zunächst einmal erneut kulturelle Phänomene mit menschlichen Populationen gleichzusetzen beginnen. Die in der Zwischenzeit deutlich engere Verschränkung genetischer Datenbestände und archäologischer Interpretation ist sicher auch ein Ergebnis der konstruktiven Debatte, die das zur Folge hatte. Eine aDNA-Forschungsethik darf sich deshalb nicht allein mit den unwidersprochen wichtigen Fragen zur Herkunft und zum Umgang mit Proben zufriedengeben, sondern sollte darüber hinaus (und da müssen wir auch über den Stellenwert von Wissenschaftskommunikation und die dafür aufzubringenden und aufgebrachten Ressourcen sprechen) auch die Kontextualisierung der daraus gewonnenen Ergebnisse mitdenken. Anderenfalls droht die Gefahr von Missverständnissen oder der ideologischen Aneignung und gezielten Manipulation.

Das zeigt eindrücklich eine interessante Fallstudie, die Lorna-Jane Richardson, eine Kollegin an der University of East Anglia, gerade vorgelegt hat. Richardson untersucht dort am Beispiel parteipolitischer Publikationen aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum der politischen Landschaft Großbritanniens, wie auch heute archäologische Forschung und archäologische Daten politisch vereinnahmt und manipuliert werden, um eine völkische Ideologie zu propagieren. Tatsächlich fällt hier, neben der obligatorischen Inbesitznahme archäologischer Monumente, naheliegenderweise Stonehenge als Zeugnis und Symbol “urbritischer” Kultur, insbesondere die selektive Umdeutung aus dem Kontext gelöster genetischer Studien ins Auge, deren Ergebnisse so präsentiert werden, dass sie das Narrativ einer autochthonen, “indigen-britischen” Bevölkerung stützen, die schon seit Urzeiten auf der Insel beheimatet sei. Ein erkennbar einwanderungsfeindlicher Topos, der rhetorisch an identitäre Ideologien anknüpft. Die natürlich kein allein britisches Phänomen sind. Vergleichbare Agenden begegnen uns heute mit zunehmender Verbreitung im gesellschaftlichen und auch politischen Mainstream Europas, Asiens und auf beiden Hälften des amerikanischen Doppelkontinents.

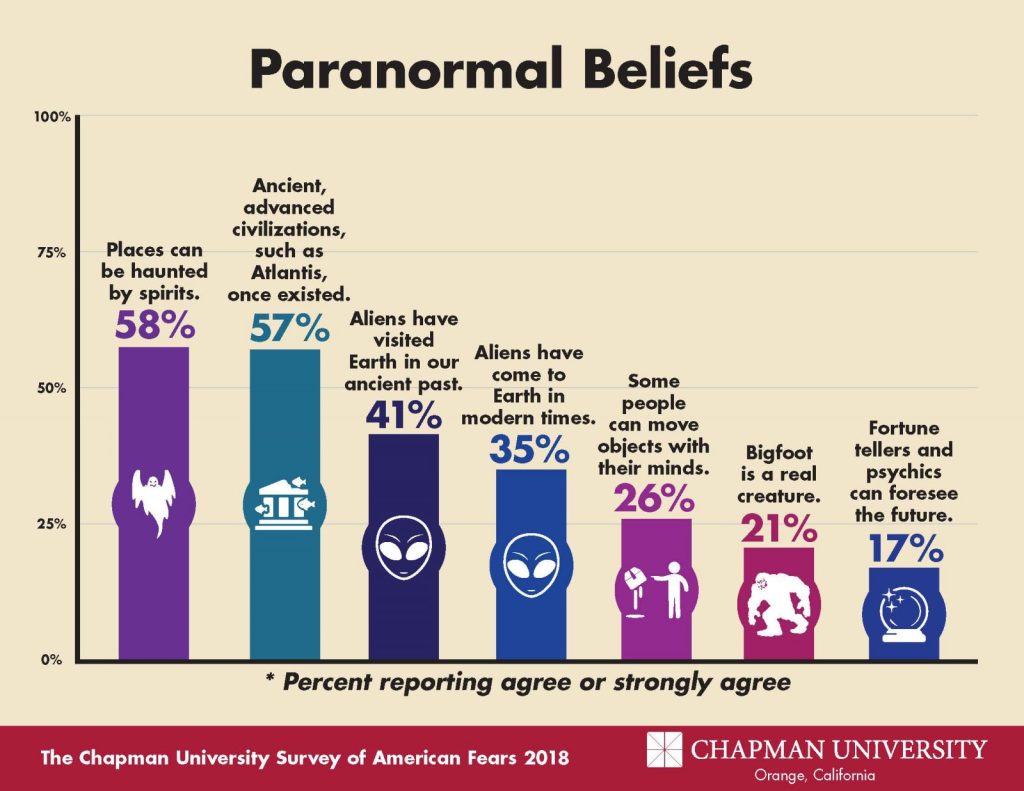

Eine noch immer unterschätzte Rolle in der Ausgestaltung und Verbreitung solch ethno-nationalistischer Weltbilder spielen dabei offenbar nach wie vor pseudoarchäologische Mythen, die zwischen anderen Falschinformationen und Fake News das Fundament komplexer Verschwörungserzählungen stützen.

Pseudoarchäologie meint die Verknüpfung nicht immer zwingend auch zusammenhängender archäologischer Stätten, Funde und Befunde in einem größeren, alternativen aber eben spekulativen Geschichtsbild – das sich durch die Ablehnung wissenschaftlich archäologischer Methoden und Interpretationen auszeichnet. Die ja das Ergebnis der Zusammenschau und Berücksichtigung aller verfügbaren Daten sind. Für pseudoarchäologische Narrative ist der genau umgekehrte Weg kennzeichnend: Hier steht die Interpretation am Anfang. Zu deren Bestätigung selektiv Befunde, die ins Bild passen herangezogen werden, während nicht passende Daten außenvorbleiben. Das macht noch einmal deutlich, dass ein großer Teil dessen, was hier bereits besprochen wurde, in diesem Spannungsfeld Pseudoarchäologie verortet werden kann.

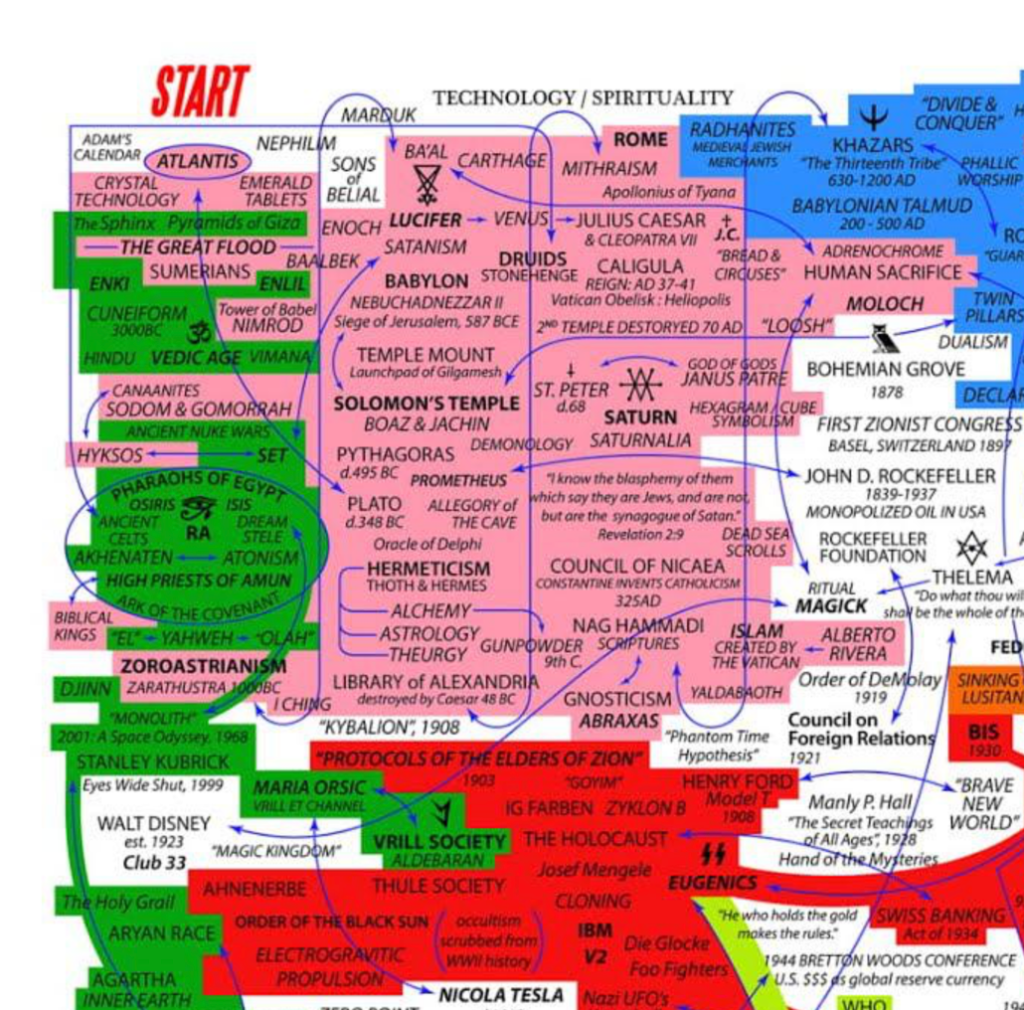

Wie eng Konzepte sogenannter alternativer Archäologie und Geschichte insbesondere in rechtsextreme Verschwörungsideologien eingebunden sind, zeigt unter anderem die Arbeit Stephanie Halmhofers, die an der University of Alberta zu genau diesem Thema forscht. Und das am Beispiel der QAnon-Bewegung illustrieren kann, deren in den dunkleren Ecken des Internets zusammengereimter Mythos von satanistischen Eliten und einem “Tiefen Staat” innerhalb oder hinter der US-Regierung in den vergangenen Jahren zunehmend auch in der realen Welt an Einfluss gewonnen hat. Bei der Erstürmung des Kapitols in Washington 2021 waren gängige QAnon-Narrative von Wahlbetrug und Regierungsverschwörung allgegenwärtig.

Die Anhängerinnern und Anhänger dieser Bewegung haben ein inzwischen so komplexes und kompliziertes Netzwerk aus potentiellen Verschwörungen und alternativen Historien und Szenarien geschaffen, dass damit im Grunde alles mit allem in Verbindung gebracht und alles durch alles erklärt werden kann. Ohne das an dieser Stelle im Detail analysieren und entwirren zu wollen, soll das Beispiel vor allem deutlich machen, wie prominent die Antike (hier in Pink) eingebunden ist.

Und es soll zeigen, wie bemerkenswert selbstverständlich sie in diesem Konstrukt mit dem verschränkt ist, was in der zugehörigen Legende schlicht als “ETs” bezeichnet wird (hier in Grün). Denn damit sind wir bei einem ganz wesentlichen Phänomen moderner Popkultur angelangt, wenn es um die Vereinnahmung archäologischer Forschung geht:

“Ancient Aliens” haben zwar lange schon unübersehbare Spuren hinterlassen – nicht im archäologischen Befund, wohl aber in einer Fülle von Sachbüchern und TV-Sendungen, die die Idee, außerirdische Besucher hätten in der Vergangenheit Einfluss auf die Menschheitsgeschichte genommen, spätestens mit Jacques Bergiers und Louis Pauwels’ “Le Matin des Magiciens” (Der Morgen der Magier) oder den Publikationen Erich von Dänikens seit den 1960er Jahren international populär gemacht haben, die in einem Humanismus-skeptischen Nachkriegszeitgeist auf fruchtbaren Boden fielen. Wir alle sind diesen Themen an der ein oder anderen Stelle schon einmal irgendwo begegnet: Der Behauptung, Aliens hätten die Pyramiden gebaut (wahlweise jene in Ägypten, Südamerika, Südostasien oder alle zusammen) oder dabei geholfen oder wenigstens die Idee dafür gehabt. Oder dass die Nazca-Linien in Wirklichkeit außerirdische Landebahnen seien und die Moai-Statuen auf der Osterinsel Rapa Nui (wahlweise auch andere Megalithen) ohne moderne fortschrittliche Technologie gar nicht an ihre Standorte hätten bewegt werden können. Das alles ist nicht wirklich neu, aber eben auch nicht nur harmloses Entertainment. Diese Erzählungen greifen ihrerseits wiederum bereits ältere Motive auf: In der Folge der ersten großen UFO-Welle und unter dem Eindruck des Space Race, des Wettlaufs im All während des Kalten Krieges, modernisierten sie im 19. Jahrhundert verwurzelte Vorstellungen untergegangener Zivilisationen – die in der Regel selbstverständlich weiß, proto-europäisch und ihrer Zeit (und anderen, nicht-weißen Gemeinschaften) kulturell sowie technologisch überlegen imaginiert wurden. Gerade aus der Perspektive des 19. Jahrhunderts, im Kontext kolonialer Expansion jener Zeit, wird die historische Selbstreferentialität solcher Erzählungen deutlich: Kolonisierung ist hier Benevolenz, die Kolonisatoren sind gütige Zivilisationsbringer, die Wissen und Fortschritt mit weniger entwickelten Kulturen teilen (ein Bild, das übrigens in der aktuellen Debatte erneut bemüht wird, um historischen Kolonialismus zur Kulturepoche zu verklären, von der die Kolonisierten im Grunde ja profitiert hätten). Das ist der Subtext, der in hyperdiffusionistischen Vorstellungen mitklingt, in denen der Ursprung kultureller Phänomene und technologischer Innovation einer einzigen Quelle zugeschrieben wird, die diese Ideen und deren konkrete Umsetzung schließlich in andere Kulturen hineingetragen hat.

Ein Muster, das wir sowohl in den jüngeren Erzählungen über vermeintlich außerirdische Lehrmeister wiederfinden als auch in den ihnen zugrundeliegenden älteren Versionen, in denen antike Superzivilisationen diese Rolle einnehmen. Einschließlich, natürlich, des sagenumwobenen Atlantis‘, dessen moderner Mythos, jedenfalls in der Form wie wir ihn heute aus populären Darstellungen in einschlägigen Magazinen, Filmen und Serien kennen, auf das 1882 veröffentlichte Werk “Atlantis, the Antediluvian World” (1911 auch auf Deutsch unter dem Titel “Atlantis, die vorsintflutliche Welt” erschienen) des US-amerikanischen Kongressabgeordneten Ignatius Donnelly zurückgeht. Der hatte in seinem Buch den Untergang jenes mythischen Inselreichs zum Ausgangspunkt einer weitgreifenden Erzählung gemacht, in der die Überlenden der Katastrophe zu beiden Seiten des Atlantik Zuflucht fanden und ihr Wissen mit den dort ansässigen, naturgemäß geringer entwickelten Kulturen teilten (aus irgendeinem Grund schien Ihnen das zuvor offenbar weniger attraktiv), was schließlich zu einem globalen Impuls zivilisatorischer Blüte führte, inklusive Pyramidenbau und Schriftkultur. Was für Plato noch eine rein allegorische Fiktion als Gegenspieler eines idealisierten Athener Staates war, formulierte Donnelly zur historischen Realität um (die bis heute in das kollektive Bewusstsein moderner Popkultur eingeschrieben ist).

Und solche alternativen Geschichtsbilder haben, selbst wenn sie konstruiert sind, Konsequenzen. Das illustriert zum Beispiel der schon 1830 in den USA erlassene Indian Removal Act, die gesetzliche Grundlage für die Zwangsumsiedlung der nordamerikanischen Ureinwohner östlich des Mississippi, die Präsident Andrew Jackson letztlich mit pseudoarchäologischen Argumenten begründet und gerechtfertigt hat: Die sogenannten Indianer, so die seinerzeit gängige Auffassung, der sich Jackson anschloss (und die sich im Übrigen ebenfalls in Donnellys Atlantis-Schrift wiederfindet), seien keineswegs Opfer, sondern Täter. Sie seien nämlich mitnichten die ersten Bewohner dieser Region, sondern hätten diese ganz im Gegenteil ihrerseits selbst vertrieben. Beweis seien die für jeden sichtbaren Monumente und Befestigungen eines vermeintlich unbekannten Volkes das aber zweifellos europäischen Ursprungs sein müsse.

Für den Diskurs jener Zeit, auch den gelehrten, schien es unvorstellbar, dass die Ureinwohner für die die Landschaft gliedernden Hügel- und Wallanlagen verantwortlich zeichnen könnten. Eher war man geneigt, an das vollständige Verschwinden einer weißen Urzivilisation zu glauben, als den vermeintlich “Wilden” eine eigene komplexe Kultur und Geschichte zuzugestehen. Heute ist die indigene Herkunft der von den Great Lakes und dem Ohio River bis nach Florida und an den Mississippi verbreiteten Erdwerke, die über einen Zeitraum von gut 5.000 Jahren vom dritten vorchristlichen bis ins 16. Jahrhundert nach Christus errichtet wurden, unbestritten. Zum Zeitpunkt der Debatte im 19. Jahrhundert allerdings waren Stimmen, die sich gegen eine Lost Race-Theorie aussprachen, deutlich in der Unterzahl. Donnellys Zuschreibung dieser Mounds an atlantische Baumeister war letztlich nur einer in einer langen Reihe von vor allen Dingen geschichtsrevisionistischen Versuchen, um Landenteignungen und Vertreibungen zu rechtfertigen. Mehr als 60.000 Menschen mussten im Zuge des Removal Act und der damit verbundenen Umsiedlung ihre Heimat verlassen, etwa 15.000 starben auf diesem Trail of Tears.

Pseudowissenschaftlichen Narrative wie diese haben also offenkundig eine ebenso lange Tradition wie klare Intention – und sie leben bis heute fort. Zum Beispiel in der nach wie vor insbesondere von der extremen US-Rechten mit Nachdruck vertretenen sogenannten Solutréen-Hypothese zur Besiedlung Amerikas. Diese im Kern wissenschaftliche, inzwischen aber begründet zurückgewiesene These legte einen europäischen Ursprung der frühesten auf dem amerikanischen Kontinent nachgewiesenen Steingerätetraditionen nahe und widersprach damit der gängigen Annahme einer Besiedlung über die Bering-Landbrücke von Asien aus. Und natürlich hätte das Auswirkungen, wenn plötzlich bestritten werden könnte, dass die amerikanischen Ureinwohner die ersten oder einzigen Menschen auf dem Kontinent waren – denn in der Lesart weißer Nationalisten negierte das deren begründete Landansprüche, ja erkennt ihnen gar den ureigenen Status als indigene First Nations ab. Besonders erstaunlich ist die überraschend lange Haltbarkeit dieser Erzählungen. Dasselbe Narrativ, zu verschiedenen Zeiten bereits dekonstruiert, ist auch 200 Jahre später nach wie vor argumentativ präsent. Das ist ein erstaunliches Beharrungsvermögen – und, wie der Autor und Wissenschaftshistoriker Jason Colavito festhält, ein deutliches Zeichen dafür, wie sehr diese Inhalte längst auch Eingang in eine Art popkultureller Folklore gefunden haben.

Der Rahmen solcher pseudoarchäologisch verzerrten Darstellungen mag variieren, die dahinterstehende Aussage ist stets die gleiche: Historische oder indigene Gemeinschaften seien nicht in der Lage gewesen, die ihnen zugeschriebenen Kulturleistungen allein und aus eigenem Antrieb zu vollbringen. Diese Narrative zielen darauf, den betroffenen Gemeinschaften die Kontrolle über die eigene Geschichte, über das eigene kulturelle Erbe abzusprechen und ein ideologisches Geschichtsbild aufrechtzuerhalten, das sie marginalisiert. Mit anderen Worten: Diese Darstellungen sind im Kern rassistisch.

Das Missverhältnis in der pseudoarchäologischen Aneignung nicht-europäischer gegenüber europäischer Vergangenheit ist augenscheinlich. Nahezu ausschließlich werden die historischen Ursprünge und kulturellen Leistungen nicht-weißer Gemeinschaften diskreditiert. Gelegentlich mögen, wenngleich zurückhaltender, auch Zeugnisse europäischer Urgeschichte hier hinterfragt werden – Monumente aus einer weniger fixierbaren schriftlosen Vergangenheit wie Stonehenge und andere steinzeitliche Megalithanlagen. Aber das Forum Romanum oder den Parthenon suchte man in dieser Art Erzählung vergeblich. Die Denkmäler und Kulturleistungen der klassischen Antike werden, wie wir eingangs gesehen haben, auf einer anderen Ebene beansprucht und – in Abgrenzung gegen das Fremde (hier wäre das Englische “alien” in seiner Doppeldeutigkeit tatsächlich treffender) – als eigene Identität und Kultur vereinnahmt.

Keine dieser Sichtweisen wird durch den archäologischen Befund oder durch historische Quellen gestützt. Und trotzdem spielt all das in unserem Fach bzw. unserer öffentlichen Positionierung kaum eine relevante Rolle. Hier werden offenkundig oberflächliche, aber offenbar irgendwie doch plausibel scheinende archäologische und historische Zusammenhänge konstruiert, um ideologischen Narrativen den Anschein wissenschaftlicher Legitimität zu geben. Narrative, die ironisch verbrämt als popkulturelle Unterhaltung ein noch größeres Publikum finden, ohne dass das eingeordnet würde. Und wir nehmen das mehr oder weniger achselzuckend hin. Uns mag das vielleicht trivial erscheinen, dieser Mangel an Aufmerksamkeit bleibt aber nicht folgenlos, denn diese Erzählungen verfangen, sie verfestigen sich. Wollen wir als Altertumswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler hier in der öffentlichen Wahrnehmung und Diskussion auch unserer eigenen Forschungsinhalte und -themen nicht abgehängt werden, müssen wir zu verstehen versuchen, nach welchen Mechanismen Pseudoarchäologie funktioniert. Wie solche Erzählungen aufgebaut werden und woraus sie sich speisen. Und wie, wo und warum sie Anklang und Verbreitung finden. Das bedeutet auch, zu reflektieren, wie wir selbst über die Vergangenheit, über vergangene Kulturen und Gemeinschaften kommunizieren. Welches Bild dieser Vergangenheit wir mit unseren Erzählungen zeichnen wollen – und wie uns das am Ende gelingt.

Auf einer post-faktischen Ebene stellen pseudoarchäologische Inhalte als kuratierte Desinformation natürlich ein ernstzunehmendes Problem dar, erst recht, wenn sie unter ideologischen Vorzeichen Einzug in politische und gesellschaftliche Debatten finden. Für die Wissenschaftskommunikation archäologischer und historischer Themen stellt sich aber überdies die Herausforderung in Konkurrenz zu den in der Regel apodiktisch mit Gewissheiten argumentierenden “alternativen” Darstellungen zu treten. Die, und das können wir nicht ändern, zunächst spannendere Zugänge zu diesen Themen zu bieten scheinen als dynamische Mensch-Umwelt-Interaktionen und sich erst in Langfristperspektive entfaltender kultureller Wandel, wie wir sie zu erzählen hätten. Das liegt aber nicht daran, dass unsere Geschichten die uninteressanteren wären. Im Gegenteil wage ich zu behaupten, dass wir mit dem Anspruch, Vergangenheit als den Lebensalltag von Menschen erzählen zu wollen, hier sogar insbesondere punkten können. Es kommt nur darauf an, wie wir Geschichte und die daraus abgeleiteten Geschichten erzählen – und ob es uns gelingt, dieses Menschliche auch darzustellen. Darzustellen, dass uns mehr mit den Menschen der Vergangenheit verbindet als uns von ihnen trennt. Darzustellen, dass sie ebenso intelligent, innovativ und befähigt waren, wie wir es sind. Dass sie sich im Alltag vergleichbaren Herausforderungen stellen mussten, wie wir – und dass sie Lösungen für diese Herausforderungen gefunden haben. Von denen wir heute noch profitieren können und profitieren. Wir können zeigen und erzählen, dass unser eigener Lebensalltag das Produkt solch früherer Interventionen und Innovationen ist, dass wir nicht als Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwo am Seitenrand der Geschichte stehen, sondern in einer Reihe mit diesen Menschen der Vergangenheit.

Archäologie ist viel mehr als Ruinen, Skulpturen, Keramik. Die sind uns ja vor allem Mittler und Medien vergangenen Alltags – sie erlauben uns, den Menschen, die sie einst hergestellt und benutzt, verloren oder verborgen haben, näher zu kommen. Und zwar ausdrücklich nicht nur Häuptlingen, Herrschern, Königen und Kriegern, sondern auch dem paläolithischen Jäger, der eisenzeitlichen Bäuerin, der griechischen Töpferin und dem römischen Legionär.

Das ist Archäologie. Das ist Geschichte.

Auf falsche Narrative zu deuten und sie richtigzustellen, ist ein Anfang – aber es wird nicht ausreichen als bloßes Korrektiv in Erscheinung zu treten. In wissenschaftsskeptischen Zeiten, und der in den einschlägigen Diskussionen angeschlagene Ton macht deutlich, dass auch wir als Archäologinnen und Archäologen, Historikerinnen und Historiker längst mitgemeint sind, können wir mit Autoritätsargumenten, mit Expertise allein kaum mehr überzeugen. Um das Bild einer Mainstream-Wissenschaft als Gatekeeper geheimen Wissens über die Vergangenheit zu demontieren, sollten wir nicht nur zeigen, was wir herausgefunden haben, sondern auch wie wir das getan haben. Methodische Transparenz, ein Verständnis für die Vielseitigkeit, die im Wortsinne Vielschichtigkeit unserer Quellen, für den lückenhaften Quellenbestand und die sich daraus ergebende Szenarienvielfalt sind der Schlüssel zur besseren Lesbarkeit historischer und archäologischer Daten – und unserer daraus abgeleiteten Interpretationen.

Können wir auf diese Weise verhindern, dass die Vergangenheit politisch instrumentalisiert und ideologisch missbraucht wird? Sicher nicht. Aber wir können, wie Stephanie Halmhofer es treffend auf den Punkt gebracht hat, deutlich machen, dass wir mit am Tisch sitzen, wenn es darum geht, den gesellschaftlichen Einfluss extremistischer Bewegungen zu verstehen und einzuordnen. Und wir können damit beginnen, aufzuzeigen, wie unsere Arbeit und Forschung Eingang in diese Weltbilder findet. Um die Verschwörungsmythen zu entlarven, die unsere Forschungsdaten und -ergebnisse aus dem Zusammenhang reißen und verzerren, um neue Zusammenhänge zu konstruieren, bedarf es unseres einzigartigen Fachwissens. Wer, wenn nicht wir, kann und soll und muss hier für Aufklärung sorgen?

Wir forschen nicht im gesellschaftlichen Vakuum; die historisch arbeitenden Wissenschaften sind nicht und waren nie politisch neutral. Um dem Missbrauch und der ideologischen Fiktionalisierung der Vergangenheit etwas entgegenzusetzen, ist es auch an uns, gerade an uns, hier aktiv, sichtbarer und lauter, deutlich lauter zu werden.

Anmerkung: Dieser Beitrag basiert auf dem (geringfügig gekürzten) Manuskript eines Vortrags, den ich im Juli 2025 anläßlich der Ringvorlesung “Antike im Zerrspiegel politischer Ideologien” an der Freien Universität Berlin gehalten habe. Einen Videomitschnitt der Veranstaltung gibt es hier: